- NIETZSCHE EN FRANCE

- Publications

- Traductions

- Traces orales

- Traces inédites

- Outils

- Citations

- Histoire

- RECHERCHER

Bibliographie inédite des publications françaises sur Nietzsche 1868-1940

(Laure Verbaere et Donato Longo)

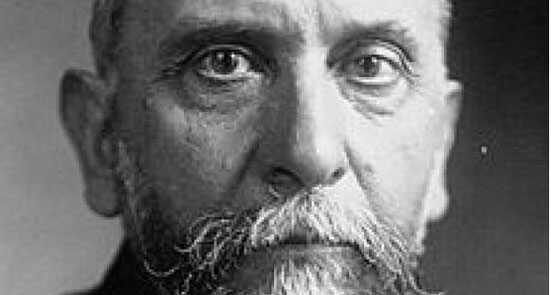

Célestin Bouglé (1870-1940)

Elève de l'Ecole normale supérieure en 1890 et agrégé de philosophie, Célestin Bouglé participe à la Revue de métaphysique et de morale et, disciple et ami de Durkheim, il collabore aussi activement à L'Année sociologique. Docteur ès lettres avec une thèse sur les Idées égalitaires, il est d'abord professeur de philosophie au lycée de Saint-Brieuc puis maître de conférence à l'Université de Montpellier en 1898, puis à Toulouse à partir d'octobre 1900. Dreyfusard aux côtés de Elie Halévy, il adhère à la Ligue des droits de l'homme, participe aux Universités populaires et milite activement pour la révision du procès. En 1901, il s'engage dans la politique et se présente aux élections sous l'étiquette « radical ». En 1909, il est nommé chargé de cours à la Sorbonne, dans la chaire d'Economie sociale.

Cf. Paul Vogt, « Un durkheimien ambivalent : Célestin Bouglé », in Revue française de sociologie, Vol. 20, n˚1, 1979, p. 123-139; W. Logue, « Sociologie et politique : le

libéralisme de Célestin Bouglé », ibid., p. 141-161. Aussi, Stjepan Mestrovic, The Coming Fin de Siècle, Routledge, 1991 et Emmanuel Naquet,

"Un républicain en droits de l’Homme: le cas du philosophe-sociologue Célestin Bouglé", in Les Études Sociales, vol. 165, n°1, 2017, p. 6-30.

Voir également Traces orales; le dossier de la BNF ou encore les travaux d'Alain Policar, sociologue et économiste français, professeur à la Faculté de droit et sciences économiques (Université de Limoges) et un dossier de coupures de presse.

A lire: Thomas Vonderscher, Construire une voie solidariste: une relecture des engagements de Célestin Bouglé, mémoire de Master 2, 2016, sous la direction de Christophe Charle.

BRETON Jean, Notes d’un étudiant français en Allemagne : Heidelberg, Berlin, Leipzig, Munich, Paris, C. Lévy, 1895.

Gallica signale que l’auteur est Célestin Bouglé. Note qu’en Allemagne, Ibsen et Nietzsche sont déjà « tombés dans le domaine commun, lus par tous les collégiens et discutés par tous les professeurs » (p. 64).

BOUGLE Célestin, "E. de Roberty. - Fr. Nietzsche. Contribution à l'histoire des idées philosophiques et sociales à la fin du XIXe siècle", {Analyses et comptes rendus}, in Revue internationale de l'enseignement, tome 50, n˚7, 15 juillet 1905, p. 93-94.

Compte-rendu du livre d'Eugène de Roberty publié en 1902.

BOUGLE Célestin, "Opinions. A la CGT", in La Dépêche, 3 mars 1909, p. 1.

S'interroge sur les orientations de la CGT. Note que les aphorismes de Nietzsche et les métaphores de Bergson ont servi à construire un syndicalisme antidémocratique.

BOUGLE Célestin, " Syndicalistes et bergsoniens", in Revue du mois, tome 7, 10 avril 1909, p. 403-416.

Constate que les théoriciens du syndicalisme révolutionnaire ne sont pas issus de la classe ouvrière mais qu'il s'agit d'intellectuels, des "évadés de la classe ennemie" (p. 404) qui "portent, à des degrés divers, les marques d'une forte culture, ou scientifique, ou littéraire. Ils ne peuvent se retenir de citer, dans leurs savants commentaires de la pensée syndicaliste, non seulement du Marx ou du Proudhon, - cela va de soi, - mais du Nietzsche, du Hegel, et par dessus tout du Bergson." (p. 405)

BOUGLE Célestin, "E. de Roberty. - Sociologie de l'action", in L'Année sociologique 1906-1909, tome XI, 1910, p. 46-47.

Note qu'Eugène de Roberty prend position contre les tendances pragmatistes en vogue ; qu'il voit l'origine de ces tendances "non seulement chez Kant (primat de la raison pratique) ou chez Nietzsche (exaltation de la volonté), mais chez Comte (synthèse subjective: suprématie du fait moral) et chez Marx (domination du fait économique)." (p. 46-47)

BOUGLE Célestin, "Charles Andler: Nietzsche, sa vie et sa pensée", in Revue philosophique de la France et de l'étranger, juillet-décembre 1921, p. 413-414.

Compte-rendu du volume 1 de Charles Andler.

BOUGLE Célestin, "Rapport sur le concours pour l'admission à l'Ecole normale supérieure et l'obtention des bourses de licence (lettres) Session de 1928", in Revue universitaire, n°3, mars 1929, p. 193-212. [L.V.]

Pour la philosophie:

"Épreuve écrite. — Le sujet de philosophie, — « Valeur de l’idée d’autonomie dans la vie morale », — ne devait pas surprendre des candidats familiarisés avec les programmes du baccalauréat, qui, sans avoir fait une étude spéciale de la doctrine de Kant, étaient censés connaître au moins les grandes lignes de sa morale et l’influence qu’elle a exercée. C’est pourquoi l’on peut s’étonner de ce que, dans un certain nombre de copies, même bien composées et témoignant d’un esprit réfléchi, cette notion ait été inexactement définie et mal comprise. Certains candidats ont confondu autonomie et individualisme extrême, et ont exposé et discuté le point de vue de Nietzsche, de Max Stirner, ou même l’égotisme de Barrés, l’amoralisme d’André Gide. D’autres ont cru qu’on leur demandait de traiter du problème de la liberté et du libre arbitre. Alors même que le sujet était à peu près compris, il s’est manifesté quelque incertitude et comme une hésitation à l’aborder franchement: on a passé en revue tous les systèmes de morale, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours [...]

Les examinateurs "MM. Bréhier, professeur à la Faculté des Lettres de Paris, et Halbwachs, professeur à la Faculté des Lettres de Strasbourg".